少子化対策について

はじめに

下記は昨今の「少子化対策」についていろいろと調べた結果をまとめ、保育園運営者として感じたことを記しています。いろいろ長々と記していますが、「少子化を食い止めることは難しいのだから、今いる子どもをもっと大切にすることが現実的な少子化への対策ではないか」ということが述べたいだけです(^^;)

1.少子化の定義

少子化の定義については国際的な数値的基準は存在していません。国立社会保障・人口問題研究所では、少子化を①子どもの絶対数が少なくなっている、②出生率が低下しています。、という現在進行形中の2つの現象を示しています。と指摘しています。また、「平成4年度国民生活白書」では、「出生率の低下やそれに伴う家庭や社会における子供数の低下傾向」を「少子化」、「子供や若者が少ない社会」を「少子社会」としています。「平成16年度少子化社会白書」によると、「本白書では、合計特殊出生率が人口置換水準をはるかに下回り、かつ、子どもの数が高齢者人口(65歳以上人口)よりも少なくなった社会を「少子社会」と呼ぶことにする。」とあります。さらに、人口学の世界では、一般的に、合計特殊出生率が、人口置換水準を相当期間下回っている状況を「少子化」と定義しています。この定義によれば、日本では、1970年代半ば以降、この「少子化現象」が続いていることになります。

2.少子化の現状

2005年の合計特殊出生率が1.26前後に落ち込み、過去最低の記録を更新することが明らかになりましました。これは厚生労働省が先に発表した人口動態統計の分析で判明したもので、これまで最低だった2003・2004年の1.29を大きく下回る結果となりましました。

この統計では、2005年に初めて死亡数が出生数を上回る「自然減」となったことがわかりましたが、その根本原因である少子化が、予想以上の速さで進展していることが明確になりましました。

人口動態統計によると、2005年の出生数は1067,000人で、前年より44,000人減少しました。合計特殊出生率が前年比で0.08ポイントの大幅減となった1995年の51,000人減以来の下げ幅となりましました。

出生率を正確に出すには、推計だった統計の数字を実数で把握し直したうえで、年齢層ごとの女性の数やそのうち出産した女性の数・出生数などを用いて計算する必要があります。厚生労働省は正確な出生率を2006年5~6月に発表する予定ですが、「1.26前後まで低下が見込まれ、さらに落ち込む可能性もある」と見ています。

合計特殊出生率が人口置換水準を大きく下回ったことは、すでに日本の常識となっています。そして「少子化」は事実であることを超えて、日本社会が克服すべき焦眉の課題とも目されています。

このような現況を受けて、今後少子化対策はさらに積極的に推し進められることが予想されます。実際、政府・与党間では、今後、強力な少子化対策を打ち出したいとの考えを示し、安倍官房長官は、政府として有識者で構成する少子化社会対策推進会議を設置し、子育て支援などを検討しているとしたうえで「政府・与党で協議をしながら強力な少子化対策を打ち出したい」と述べました。しかし、「少子化に歯止めがかかり、増加に転じる政策はなかなか見当たらない」とし「総合的な政策が必要だ」との考えを述べており、即効作用のある政策は今現在では存在しないことも認めています。

3.少子化への姿勢

現在少子化への姿勢は、少子化を食い止めようとする「阻止論」と、少子化を受け入れその上で対応していこうとする「対応論」の大きく2つに分かれています。例えば、内閣府は後者の姿勢において「人口減少化に関する研究会」を催し、女性・高齢者の就職率の上昇、生産性の上昇の各要素によって少子化のマイナス面を補うことが可能であるという試算をしています。(但し、女性の就職率の高い都市圏ほど出生率が低く、女性の就職率の低い地方ほど出生率が高いのが実態であり、女性の就職率の上昇が少子化に拍車を掛ける可能性もあります。)

また、阻止論・対応論の各々の内部にもいくつかの立場が存在しています。現在、日本政府は主に「社会の整備による阻止」を行おうとする姿勢をとっています。出産の担い手たる女性の立場からは、フェミニストの社会学者、上野千鶴子が『1.57ショック出生率・気にしているのはだれ?』(ウイメンズブックストア松香堂1991年)を著し、社会的整備を抜きに女性に対し一方的に子育てを押しつける社会のあり方に疑問を投げかけました。「気にしている」のは、女性ではなく、政府・財界だと説明したのであります。この上野の著作が皮切りとなって様々な著作が書かれ、「少子化論争」と呼ばれる論争もありました。

|トップに戻る|

4.少子化の要因

1.少子化の基本要因

人口学において、子どもが減ったり増えたりする原因を説明する理論は、今のところ存在しません。マクロの人口減少は、個々の男女が子どもを産んだり産まなかったりするミクロの行為の総和ですが、個別の原因を寄せ集めても、マクロの変化を説明する理論にはなりません。有名なマルサス理論は、食料増産と人口増加の相関を論じましたが、それなら食べ物がありあまっている北の諸国で人口減少が起き、貧困と飢えに苦しむ南の諸国で人口爆発が起きている理由を説明できません。

ただ、少子化の進展について人口学的には、晩婚化と未婚化という2つの要因で完全に説明することができます。下記に示す、内閣府発表の少子化社会白書「少子化フローチャート」にもまとまっています。これによると、少子化の根本的な要因とされているものは、①夫婦の出生率の低下、②未婚化の進展、③晩婚化の進展、の3点があげられています。

少子化社会白書(平成16年度版)内閣府編集 P16

2.夫婦出生力の低下

上記少子化社会白書では、「夫婦出生力の低下」が少子化の要因の一つとして挙げられていますが、出生率低下の要因は、すでに結婚した男女の子どもの数が減ってきたことよりも、未婚率増大の影響の方がはるかに大きいです。

この点について金子学は、1994年の「エンゼルプラン」に始まる様々な政策が出生率の低下の歯止めとはなりえていない理由を、「日本の少子化の原因は、未婚率の上昇と既婚者の出生数の減少に大別されるのに、一連の少子化対策は全てが既婚者の出生数の減少をどう阻止するかに焦点が置かれすぎてきたからである。もちろんパラサイト・シングル増大への嘆きはあるものの、積極的な少子化対策のなかに未婚者を巻き込むという政策は皆無であった」と指摘しています。

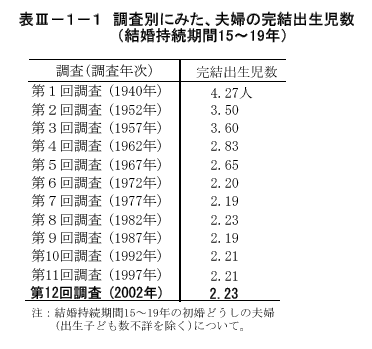

国立社会保障・人口問題研究所による第12回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査2002年6月実施)によると、子どもを生み終えた結婚持続期間15~19年の夫婦の平均出生子ども数(完結出生児数)は2.2人であり、1972年以後30年間、ほぼこの水準で安定しています。つまり、現在の少子化問題以前から変わらぬ水準を推移しているのであり、現在の少子化問題の主要な要因の1つとしては適切ではないと考えられます。

廣嶋清志は1974-95年の合計出生率の低下0.66のうちのコーホート生涯出生率の低下0.40を、統計学的手法を用いて以下のように説明しています。

コーホートの生涯出生率が0.40低下したのは、既婚出生率の低下(2.15から1.89)と既婚率の低下(95.4%から87.5%)の両方によってもたらされたもので、要因分解法によってそれぞれの生涯出生率低下への寄与の大きさを求めると、既婚出生率の低下によるものが0.24、既婚率の低下(非婚化)によるものが0.16となり、3:2で夫婦の子供数の減少の方が非婚化よりやや大きく寄与したといえる。さらに、晩産化の効果0.26は、すべて晩婚化の効果と考えることができるので、晩婚化と非婚化の効果の比重は、0.26:0.16で、前者が2倍近い比重を持っているといえる。これが第3の問題の解答である。

また、晩婚化の効果0.26と非婚化の効果0.16とを合計して0.42を結婚の効果とすると、この間の年次別の合計出生率の低下0.66については、結婚出生率と結婚(晩婚化+非婚化)の効果の大きさは0.24対0.42、つまり約1:2ということになる。これが第2の問題の定量的な解答である。

すなわち、合計出生率低下の最大の要因は晩婚化・非婚化ではあるが、夫婦出生率の低下もその半分程度の大きさを持つ要因であり、子育て支援策は結婚への影響を通して出生率に対する間接的な効果を期待するだけではなく、夫婦の出生率への直接的効果も期待されるべきなのである。

日本の少子・高齢化の人口学的分析 『長寿社会研究所・家庭問題研究所研究年報』第4巻、

兵庫県長寿社会研究機構.11-21.1999年3月

廣嶋は有配偶出生率効果(夫婦出生力効果)と結婚効果との比率が1:2であることから、夫婦の出生率への直接的効果も期待されるべきであると結論づけています。しかし少子化対策の観点から考えるのであれば、結婚効果は夫婦出生力効果の2倍高く、結婚効果をアップさせる具体策を考える方が効果的であるといえる。

以上の結果から総合的に判断すると、結婚した人は子どもを産んでいるわけで、

日本の少子化は『晩婚化』や『非婚化』に根本原因があるといえる。つまり、結婚した夫婦への支援サービスでは少子化を止めることは出来ないという構造だといえる。

3.未婚化

未婚化とは、未婚者(一度も結婚していない人)の割合が増えることですが、少子化の過程では、晩婚化にともなって20歳代から30歳代にかけての未婚化が著しく進んでいます。女性20代後半では、1970-2000年の間に未婚率は18%から54%へと3倍に増え、半分以上が未婚者となっています。また、男性30代前半では同じ時期に12%から43%へと3.6倍となっています。これらの年齢層では、その分だけ結婚しています。人が減り、出産も減っています。

生涯未婚率(50歳時点で一度も結婚をしたことのない人の割合)は、まださほど顕著には増えていませんが、2000年には男性で1割を超えるなど、今後急速に増加することが見込まれています。

未婚化の原因については少子化同様、多くの原因が挙げられています。厚生省は1998年の白書で、「結婚や子育てに『夢』が持てない」ことが未婚化の原因であると分析しています。

「『夢』がもてない」原因探しも活発に行われています。経済学者は、女性の稼得能力が上昇し、家事や育児に専念することで失う利益(機会費用)が高くなってしまったため、結婚の魅力が以前よりも低下したと説明する人もいます。ただ、北欧やフランスなどを見ると、女性が社会進出をしていても出生力が比較的高く保たれています。

ジェンダー論の立場はこの矛盾を、日本と違い男性が家事や育児に参加しているからだと解釈しています。こうしたことから「男性も女性も、仕事も家庭も」という「男女共同参画社会」こそが、出生力回復の切り札になると考えられています。

一方、家族社会学者の山田昌弘は、日本の女性が社会進出を望んでいる事実はなく、若者が結婚しない本当の理由は、経済力のある父親と家事をしてくれる母親との同居が快適すぎるからだといっています。この「パラサイト・シングル」論は大きな話題を呼びました。また、山田は「結婚難に陥る男の事情、女の本音」(中央公論2005年12月号特集「非婚社会がやってくる」)の中で以下のようにも述べています(一部要約)。

1975年以降日本で未婚化(初婚年齢が高くなり未婚率が高まる)が生じる根本的理由とは、①女性は、結婚後、男性(夫)に家計を支える責任を求めるという傾向が強い、②若い男性の収入はオイルショック以来相対的に低下、そして近年は不安定化している、③結婚生活に期待する生活水準は、戦後一貫して上昇している、の3点である。専業主婦志向はそれほど弱まっていないし、積極的に仕事をしたい女性が大幅に増えたともいえない。「意識的」にも「現実的」にも、「結婚後の家計を支えるのは夫の収入である」ことを前提とすれば、女性側が期待する収入の程度と、男性側の収入の見通しが問題になる。近年、若年男性の収入はリスク化(将来予測が不可能)し二極化(格差拡大)している。これを女性から見れば、経済的に期待通りの結婚生活を保証できる収入を稼ぐ未婚男性の絶対数が減ったのであり、このことが未婚化に拍車をかけているのである。

未婚化への対策として考えられるのは、①②③の傾向を逆転させることだが、②と③を逆転させるのは現状では不可能であろう。すると、①の、男性に家計を支える責任を求める、という女性の意識を変えるしかない。既に結婚相手に専業主婦を望む男性は、女性以上に少なくなっている。女性の意識変革が求められる時期になったのだ。

自由民主党・女性局が立党50周年記念として行った「子どもHAPPYプロジェクト」(結婚、出産、子育てや少子化対策に関する国民の意識を調査し、少子化に関する政策を検討する上での参考にすることを目的としている。 対象者総数:7,711名[女性72%、男性28%] 主に10代後半から30代の女性または男性 調査日時:平成17年3月から4月)では、結婚しない若者の増加(未婚化の進展)の原因として、「独身生活に恵まれ、生活に不便を感じない」(63%)や「結婚よりも仕事や趣味を大事にする」(43%)「自由な生活が制約を受けるようになるから」(37%)をあげる人が多いという結果が出ています(http://www.jimin.jp/jimin/wv2000/project/koe/01/)。この結果からパラサイト・シングル論的環境が継続しています。ことも見られる。

|トップに戻る|

4.晩婚化

晩婚化は、1970年代半ばの少子化過程のはじめから出生率低下の主な原因となっています。晩婚化は若い年齢層から順に結婚している人の割合を下げ(つまり未婚化を引き起こし)、そこでの出産を減らします。そのため女性20歳代の出生率は大きく減少しました。また近年では晩婚化が“非婚化(生涯結婚しない人の増加)”につながっていると見られ、若い年齢層で失われた結婚・出産の一部は取り戻されないままとなっています。

希望する結婚年齢は、国立社会保障・人口問題研究所による1999年に行われた出生動向基本調査によると、35歳未満の未婚者全体で1987年から1997年の10年間にも男子28.4歳から29.3歳へ、女子は25.6歳から27.4歳へそれぞれ0.9、1.8歳も上昇しています。したがって、晩婚化は基本的に男女とも自らの選択の結果といってよいと考えられます。相手に希望する年齢も、男子の場合24.7歳から26.3歳へ、女子の場合28.6歳から29.5歳へ、それぞれ1.6歳、0.9歳上昇しています。従って、希望する夫妻年齢差は男では3.7歳から2.9歳へ、女では3.0歳から2.2歳へと縮まっています。このような夫妻年齢に関する偏差意識は妻については夫の晩婚化を促進する方向にあり、夫については妻の晩婚化を抑止する方向にあります。

たしかに男女の希望を1997年について比較すると、男子の結婚年齢については男子自身の希望より女子の希望の方が若干(0.2歳)高く、女子の結婚年齢については女子自身の希望より男子の希望の方が1.1歳も若いです。また、希望する年齢差は男では2.9歳、女では2.2歳であるから、0.7歳女性の方が小さい差を望んでいます。

これらの希望と先の現実の結婚年齢を比較すると、1997年の男女の未婚者における結婚希望年齢は1997年の現実の平均初婚年齢夫28.5歳、妻26.6歳よりそれぞれ0.8歳高く、相手に望む結婚年齢は夫については1997年の現実値より1.0歳高く、逆に妻は0.3歳若くなっています。このことから考えると、未婚男子が妻に望む年齢は実際より低いがそれにもかかわらず、近い将来男女ともさらに晩婚化が進むことが予測されます。一方、1997年の現実の夫妻平均年齢差は1.9歳で、男女それぞれの希望年齢差よりすでに小さいが、女性の希望年齢差2.2歳により近くなっています。

今後、希望年齢差は夫妻年齢の偏差意識の弱まりとともに、また現実に追随して、より小さくなることが予想されます。これによって男性の年齢上昇圧力は緩和されるが女性の結婚年齢の上昇は容認されるといえます。

結婚年齢が遅くなる「晩婚化」や離婚増加は、日本などの先進国にとどまらず世界規模の現象になっています。1970年代と1990年代を比較すると、世界規模で平均初婚年齢は2年近く遅くなり、離婚率もデータのある発展途上国では2-3倍に急増しています。これほど大きな変化は過去に例がないといい、国連は将来の世界人口に影響する重要な要因になり得ると注目しています。(報告は国連人口部がまとめたもので、世界192カ国を対象に結婚や出産、避妊に関するデータを収集、70年代と90年代の違いを比較しました。)晩婚化は7割以上の国で見られ、平均初婚年齢は男性が25.4歳から27.2歳に、女性は21.5歳から23.2歳に上昇しました。上昇幅は先進国の方が大きいが、途上国でもアルジェリア、スーダン、マレーシアのように3歳以上上昇した国がありました。

5.少子化の影響

少子化がもたらす影響として、経済面・社会面からそれぞれ、以下のような影響が考えられます。

(経済面での影響)

- 労働力人口の減少…生産年齢人口の減少をもたらし、労働力人口が減少する。 労働力の確保に問題が生じることが懸念される。

- 経済成長への制約…退職者の割合の増加により貯蓄率の低下、投資の抑制につながることが懸念される。労働量供給の減少などが現実のものとなれば、今後、我が国の経済成長を制約する恐れがある。

- 現役世代の負担の増大…少子化の進行が、平均寿命の伸長とあいまって、人口の高齢化が急速に進行する。それによって、年金・医療・福祉等の社会保障の分野において、現役世代の負担が増大することが予想される。

(社会面での影響)

- 子どもの健全な成長への影響…子どもの数の減少による親の過保護や過干渉、子ども同士、特に異年齢の子どもの交流機会の減少などにより、子どもの社会性が育まれにくくなるなど、子ども自身の 健全な成長への影響が懸念される。

- 地域社会の活力の低下…過疎化・高齢化がこれまでより広範な地域で進行することが懸念される。これにより、現行の地方行政の体制のままでは、例えば住民に対する基礎的なサービス(福祉・医療保険)を提供することが困難になることが懸念される。

少子化で特に懸念される影響として、各種社会保障制度の問題があります。少子化が進行すれば、各種社会保障制度は間違いなく大打撃を受けることになります。現在の社会保障、特に厚生年金は、「賦課方式」(世代間の助け合い)…いわゆる『ネズミ講』のシステムをとっており、自分の給与から天引きされた厚生年金は、将来自分の懐に入ってくるわけではなく、現在の受給者に配分されます。このシステムは、将来納税者(労働人口)と所得が増えつづけることが前提として作られているため、少子化が進むだけでなく、景気悪化に伴い所得が減少してくれば、ますます崩壊の一途を辿ることとなります。

富士総研(現みずほ情報総研)の調査によると、現状のペースで少子化が進んでいった場合、2040年度に年間2.4兆円不足する計算になります。

この問題について、A.シグノーは著書「家族の経済学」の中で、賦課方式の年金制度は家族の扶養システムを崩壊させ、子どもの需要を引き下げ、賦課方式の担い手である次世代の再生産が抑圧されることで、自らを崩壊させてしまう矛盾をもっていると述べています。つまり、賦課方式という社会保障システムが充実すれば、子どもの生活保障効用が減って、子どもの数は減るといっているのであります。これまで少子化が問題視される根拠として、年金制度の破綻が挙げられてきましたが、まさにその年金制度の充実によって少子化が進んできた、というパラドックスを引き起こしているのです。

また、経済成長について古田隆彦は「『少子国家』こそ二十一世紀の先進国」(潮 2000年8月号)の中で、人口が減る以上、ゼロ成長が維持できれば十分であると述べており、GDPの拡大は人口増加に対応するために必要であっただけで、人口減少社会では、横ばいでありさえすれば1人あたりのGDPは増加するのであり、1人あたりのGDPが伸びていくような経済構造を考えていく必要があると述べています。

少子化を社会問題として論じるときは常に、少子化=デメリットという前提が随伴しています。しかし、少子化にもメリットがあるという意見も少なからず存在しています。例えば森永卓郎は、「経済セミナー」(1998年1月号)の中で以下のように述べています。

比較的高い年齢層を中心にして、少子化を嘆き、その原因である非婚を非難する人が相変わらず多い。しかし、非婚や少子化は本当に非難すべき対象なのだろうか。

そもそも、子供を持つことの意味は、大きく四点ある。第一は、家内の労働力としての期待、第二は家の跡継ぎ、第三は老後の面倒をみてもらう期待、そして第四が愛玩の対象である。

しかし、自営業者ならともかく、サラリーマン世帯では子供を労働力として考えなくなったし、「家」の制度もほぼ崩壊した。さらに社会保障制度の充実によって、老後の生活は公的年金と貯蓄で賄おうとする人がほとんどになった。そうなると、子供の機能は愛玩の対象しか残らない。

ところが、子供を大学まで進学させようと思うと、直接の教育費だけで1人当たり2000万円、結婚費用の援助や子供部屋の家賃相当額まで加えれば4000万円近くに達する。ペットとしては、異常に高価格なのである。

それでも、高度成長期には女性のほとんどは結婚して子供を生んでいたではないかと言われるかもしれない。しかし、それは女性に結婚・出産という道以外に選択肢がなかったことと、「結婚が女の幸せ」という一種の社会的なマインドコントロールが行われていたからである。

男女雇用均等法によって女性が独りで生きていく道が開け、結婚・出産というライフスタイルが有利でないと、冷静に判断できる女性が増えたことが、非婚・少子化の原因になっているのだ。自らの人生を自らの判断で選択できる人が増えたという意味では、非婚・少子化はまことに望ましい現象と言ってもよいのではなかろうか。

もっとも、少子化が進めば、需給両面にわたって経済成長の足かせとなるし、何より年金や財政制度に大きな負担がかかるのは事実である。しかし、年金制度や財政のために、少子化を防ごうというのなら、女性が子供を生めるように社会的な支援をする必要がある。どれだけ社会的支援をすれば、人口の再生産が可能な水準まで出生率が回復するのかは明らかではないが、100万円や200万円の補助金で子供を増やせるほど現状の子育てコストは小さくない。

仮に子供一人生むごとに1000万円の補助金を出して、毎年200万人の出生数を得ようとすると、必要な財政負担は年間20兆円になる。児童扶養手当の支給水準さえ切り下げようとしている厳しい財政事情のなかで、これだけ膨大な財政負担が不可能なことは明らかだろう。

子供を増やすための残る手段は、女性の自立の道を奪い、マインドコントロールを復活させることだが、そんなことに同意する国民はいない。結局、非婚や少子化は今の日本では、与件として受け入れざるをえない潮流になっているのである。

しかし一旦それを覚悟すれば、非婚や少子化はデメリットだけを持つわけではない。まず教育費が大幅に減少する。国民教育費は20兆円、これは一般会計の社会保障費よりも大きいのだから、子供が減ることの国民負担の低下は相当大きいのだ。小学校や中学校がどんどん廃校になれば、そこに特別養護老人ホームを建て、教職員の人件費を使って介護をすればよい。また、住宅も祖父や祖母の世代から受け継げばよいのだから、ウサギ小屋の住宅問題も解決する。さらに、夏の行楽地の混雑や通勤電車の混雑なども大幅に緩和されるだろう。

我々は、国力の維持よりも、自分たちの幸福を最優先して、経済とライフスタイルのあり方を決めるべきなのではなかろうか。

また、辻明子は「進む少子化」(木戸功・圓岡偉木戸功・圓岡偉男編『社会学的まなざし:日常性を問い返す』新泉社 2002年)の中で、少子化の影響を次のようにまとめています。

| メリット | デメリット | その他 | |

| 家庭 | 子育て期間の相対的縮小 | 子ども関係の希薄化 | 家庭の子育て・介護機能の変容 |

| 親子関係の親密化 | |||

| 男女の固定的な性別役割分担の変化 | |||

| 地域 社会 |

地域の重要性の高まり | 過疎化 | |

| 各種施設の総合化の促進 | |||

| 教育 | 競争の緩和によるゆとりの発生 | 競争緩和による学力低下 | |

| 個性の重視、教育内容の多様化 | |||

| 生涯教育の促進 | |||

| 産業 | 子ども一人あたりの消費単価の増加 | 子ども関連需要の量的減少 | |

| 市場全体の高齢者への配慮の進展 | 国内市場の拡大の鈍化 | ||

| シルバービジネスの成長 | |||

| 省力化関連産業等の成長 | |||

| 女性向市場の拡大 | |||

| 就業 | 若年層の失業率の低下 | 労働力人口の減少 | 年功序列制度の受容 |

| 労働時間の短縮 | 女性の職場進出の促進 | ||

| コスト上昇圧力の増大 | |||

| 経済 社会の 活力 への 影響 |

一人あたりのストックの利用水準の上昇 (一時的) |

経済成長の鈍化 | |

| 貯蓄率の減少 | |||

| 若・中年層の社会的負担の増大 | |||

| 技術革新低下の恐れ | |||

| 環境・資源エネルギーの制約 |

|トップに戻る|

6.少子化対策

政府・財界では、高齢者の増加による社会保障費の増大や、労働人口の減少により社会の活力が低下することへの懸念などから抜本的な対策を講じるべきだとの論議が盛んとなりましました。そこで政府は、1994年に「エンゼルプラン」を策定し、保育サービスや育児休業制度の充実を図ってきました。さらに1999年には「新エンゼルプラン」を策定し、子育て支援サービスの充実に加えて、子育てと仕事の両立のための雇用環境整備や地域の子育て環境整備を進めてきました。

このようにここまでの少子化対策は、子育てと仕事の両立支援の観点から保育に関する施策が中心でしたが、少子化に歯止めをかけるほどの目立った政策効果は見られず、2002年には「少子化プラスワン」を発表し、子育てと仕事の両立支援に加えて、「男性を含めた働き方の見直し」や「地域における子育て支援」が打ち出されました。これは従来の固定的な性別分業や仕事中心の生活スタイルに制度を合わせるのではなく、国民一人ひとりの生活スタイル自体を見直し、それに適合した社会制度設計を提唱したものでした。そして、企業に対しても取り組みが求められ、政府、地方自治体、企業が一体となって「国の基本施策」として次世代育成支援を進めることが提起されるようになっています。たとえば、「男性も含めた働き方の見直し」が強調され、育児休業取得率について、男性10%、女性80%という目標設定が行われたり(2002年には男性0.33%、女性64%)、「地域における子育て支援」が強調(自治体による子育て支援サービス、一時預かりサービスなど)されたりするようになります。しかし、これら政府の対策では十分な効果が上がらず、2003年の調べによれば、2002年の合計特殊出生率が1.32から1.29へ更に低下し、第二次世界大戦後初めて1.2台に落ち込みました。社会保障制度の設計や将来の経済活動などの影響、年金制度改革について政府・与党が公約した「現役世代に対する給付水準50%の維持」も前提とした数値1.39が揺らぎ、少子化による高齢化社会懸念が一層強まり、「1.29」は社会にショックを与えました。

そして、2003年には超党派の国会議員による議員立法「少子化社会対策基本法」と「次世代育成支援対策推進法」が成立しました。少子化社会対策基本法は衆議院での審議過程で、女性議員から「結婚など個人的な領域に踏み込み、女性の自己決定権の考えに逆行する」との批判がありましが、与党と民主党が前文に「結婚や出産は個人の決定に基づく」の一文を盛り込むことで合意し修正されました。次世代育成支援対策推進法は急速な少子化がわが国の社会経済に大きな影響を与えるという認識から、国が定める指針(行動計画策定指針)に即して各地方自治体や企業(300人以上)などが、次世代育成支援のための行動計画を策定し、平成17年度からの10年間の集中的・計画的な取り組みを推進することが定められました。さらに、2004年には、次世代育成関連法が成立し、①児童手当の拡大(支給対象は小学校3年生修了時までに拡大)、②児童福祉法の改正、③育児介護休業制度改正が行われました。

この動きは次の2点においてきわめて重要な意味を持っています。第一に、これまでの少子化対策は子どもの数を増やす施策が中心でしたが、次世代育成支援対策は、少子化という「数」の問題ではなく、持続可能な社会を築くために、次の時代を担う世代をどう育てるかという「質」の議論を喚起した点であります。第二に、これまでの少子化の施策対象は、子どもを生み育てる親が中心になっていたが、次世代育成支援は次世代となる子ども自身や社会全体の構成員に焦点を当てた政策体系になってきたことです。わが国の少子化政策はこのような新たな段階を迎え、それは次世代育成支援という「子育ての社会化」の時代の始まりを意味しています。

この新たな段階を迎えた「少子化社会対策」は、あらゆる意見や結果、さらに財政的環境の折り合いをつけた妥協の産物という見方も出来ます。その特徴をまとめると以下の4点となります。

第1に、「次世代育成」、「少子化社会対策」の概念について、近年の政策では、直接的に「子どもを増やせ」とは主張せず、むしろ慎重にそれを避けつつ「両立支援」を強調しています。「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものであるが、…(中略)…家庭は子育てに夢を持ち、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備する」(少子化社会対策基本法)というのが基本方針であります。

第2に、金銭給付よりも保育や心理的サポートといったサービス給付重視です。経済的支援については児童手当の対象の拡大が行われたが、他の国と比較すると、給付対象の範囲は狭く、給付の水準は依然として貧弱(第1子、第2子は5000円、第3子は10000円)です。たとえばイギリスの児童手当は、親の所得にかかわらず、16歳未満(学生の場合は19歳未満)のすべての児童に支給され、給付額は第1子の場合に月額約14,000円となっています。また、他国で進んでいるような税控除との関係の整理や一体化、給付水準について問題点は指摘されているものの、給付や対象の拡大までには踏み込んでいません。「少子化対策としての効果が疑問視される経済的支援(現金給付)よりも、取り組みが遅れている地域子育て支援サービスや保育所の待機児童の解消を優先すべきである」(『社会連帯による次世代育成支援に向けて』)という方針です。

第3に、「社会連帯」の強調です。高齢者も連帯の仕組みに加わり、費用負担すべきという方向が打ち出されており、「社会保険」の仕組みを用いた支援策も検討されています。しかしながら、これも社会保険への固執の裏返しとして「社会連帯」が提唱されている可能性がもあります。たとえば、「拠出なくして給付なしの原則を採り、拠出した者についてのみ保育や児童手当といった子育て支援給付を行うような制度設計を検討することが重要であり、こうした措置により、既存の社会保険制度にとっても若い世代にとって保険料負担の見返りを実感できるようになり、保険料納付意欲の向上を期待できる」(『社会連帯による次世代育成支援に向けて』)という言葉からは、単に年金制度を維持するために「少子化社会対策」を行っているかのような印象を強く受けます。

第4に、「少子化」への懸念が示されている一方で、現存する母子家庭の貧困問題などへの取組みはむしろ後退しています。離婚等でひとり親になった場合に、「安心して子どもが育てられるような環境」は整備されてはいません。政策において「低所得の子ども」と「それ以外」との間に一種の「分断」が生じています。「社会連帯」を掲げるのであれば、低所得母子世帯の子どもとそれ以外の世帯の子どもとの間のギャップを縮小するという視点から政策を考える必要があると思われますが、このような議論は前面に出てきていません。実際問題として、少子化対策の裏で、ひとり親家庭に対する政策も大きな転換点を迎えています。2003年には「母子及び寡婦福祉法」が改正され、就労支援策を通じた自助の強調や養育費の確保などが強調される一方で、これまで低所得母子世帯への経済的支援策の中心となっていた「児童扶養手当」の削減が打ち出され、手当の受給期間が5年を超える場合には、その一部を支給停止にするという仕組みが導入されるようになりましました。

ひとり親家庭の貧困問題への対応は多くの国での政策課題となっています。ここでは、母親への就労をめぐる支援(保育など)のあり方だけでなく、家族責任と公的責任のバランス、すなわち、親族ネットワークや離別した夫の「家族責任」の取り扱い方、社会保障給付など公的施策との関係も論点となります。さらに「貧困」や「社会的排除」の問題もあります。特定のかたちの「家族」が、社会的不利益、不平等な状況に置かれていないかを見なければいけません。

日本のひとり親家庭をめぐる状況はきわめて深刻です。母子世帯の動向を見ると、母子世帯の数は1978年の718,100世帯から1998年には954,900世帯、2003年には1,225,400世帯、この5年間で28.3%の増加となっています。経済的状況を見ると、平均年収は212万円で、一般世帯の36%程度ときわめて低いです。また、養育費を受けている母子世帯は、17.7%にすぎません(厚生労働省『全国母子世帯等調査』)。その結果、多くの母子世帯が生活保護制度に頼らざるを得なくなっています。2003年の生活保護制度における世帯保護率を見ると、母子世帯は145.3%と、高齢者世帯の49.6%を大きく上回っています(厚生労働省『福祉行政報告例』)。つまり、ひとり親家庭、特に母子が貧困へのリスクが高い家族のかたちとなっており、「児童扶養手当」の削減はこのような家庭の切捨てにつながることがわかる。

7.海外における少子化対策

出生の促進は、今日の先進諸国における共通の政策課題となっています。2000年におけるEU(欧州連合)15カ国の合計特殊出生率はいずれも人口置換水準といわれる2.08を下回っており、イタリアは1.23と最も低く、最も高いフランスで1.89です。

しかし、出生率を増加させるために政府が何らかの政策介入をしていることを公式に認めている国は、2000年時点でオーストリアとルクセンブルクのみと報告されています。2003年、少子化社会の打開策として『次世代育成支援対策推進法』および『少子化社会対策基本法』の2法を成立させた日本は、その意味では先進国の中でも特異な存在ともいえるかもしれません。もっとも、出産奨励策と位置付けてはいないものの、実際には多くの国が人々の出産の選択、ひいては出生率に影響を与えるような施策を実施しています。これらの施策は主に(1)「子育てと仕事の両立(育児休業や保育サービスの充実など)」タイプと(2)「子育てにかかる親の経済的負担を軽減する施策(税の控除、児童手当、家族手当など)」タイプの2つに分けられています。こうした施策のうち、どれが出生率に影響を与えているのか、国によって制度の背景となる文化(子どもや家族に対する価値観や規範等)や労働環境等も違うので一律に評価することは難しいです。しかし、文化と施策が相乗効果を奏して、出生率の維持、あるいは上昇傾向に転じたと考えられる国もいくつかあります。例えば北欧4カ国(スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ノルウェー)、フランスなどがそうした事例に該当します。

他方、相変わらず出生率が低下傾向の一路を辿っているのが、イギリス、ドイツ、イタリア、日本です。特にイタリアなど南欧諸国は合計特殊出生率が1.10台となっています。「超低出生率」ともいうべき出生率ですが、その背景には「伝統的な家族観」「女性を取り巻く変化に社会のサポートシステムが対応できず、女性にとっての仕事と出産・子育てが分断されている」などが指摘されています。こうした背景要因は日本との共通点も多く、日本社会も将来同様の状況になることを危惧する声も少なくありません。

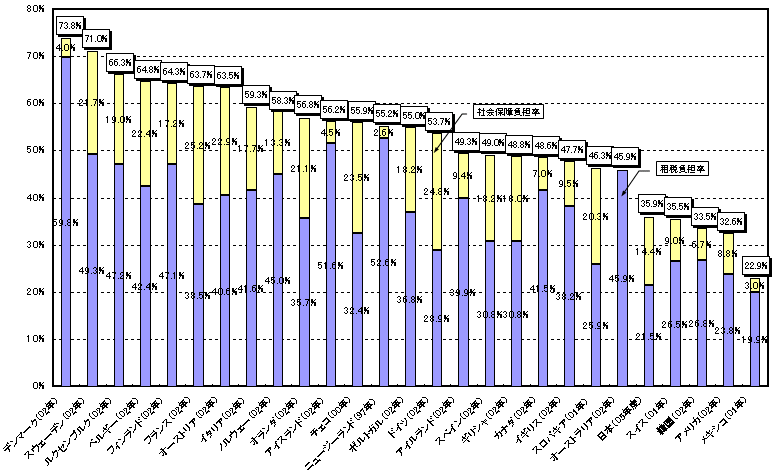

しかし、施策を検討する際に最も重要となる面に、その財源的な問題があります。下図はOECD諸国の国民負担率(対国民所得比)の比較表ですが、上昇傾向にある国は、国民負担率が高いことがわかります。つまり、文化が高負担・高福祉を認める方向にある国だからこそ可能である施策という面も強いのです。このような根本的な文化の相違を考慮に入れず、上昇傾向にある国と、経済の規制緩和・行財政の構造改革といった「小さな政府」路線を掲げる日本とを単純に比較することは難しいと感じます。

OECD諸国の国民負担率(対国民所得比)

財務省ホームページ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/238.htm

財政的な面で考える際にはさらに、コストパフォーマンスも合わせて考える必要があります。1990年代、日本では北欧の手厚い子育て支援政策が成功例として盛んに喧伝されましたが、スウェーデンでは10年間出生率が上昇したが、その後再び減少に転じ、結局元より悪くなっています。ノルウェーでは反落こそ免れたものの出生率は2未満であるため、人口減少の危機は解決されていません。フィンランドでは、子育て支援の推進により結婚と出産のタイミングを早めましたが、長期的に出生数自体を増やすまでには至っていません。このように北欧の各国では、現在は出生率の維持、あるいは上昇傾向にあるとはいえ、少子化対策に日本と比較して大規模な財源を投じて対策を講じたにもかかわらず、少子化問題の抜本的な解決には至っていません。

子育て支援政策に大きな需要があるという事実は、その実現が少子化を解決することを保証しているわけではありません。欧州各国の取り組みを、子育て支援の費用対効果という側面で疑問を投げかけるキッカケとしてとらえることも重要です。

8.少子化問題をめぐる議論

平成10年7月17日に政府の「少子化への対応を考える有識者会議」の初会合が実施され、「働く女性が産みやすい環境の整備」、「安心して子育てのできる保育環境の改善」という議論がなされました。この時点すでに、男女共同参画をすすめることが少子化対策の解決につながるとされていました。

「男女共同参画をすすめれば子どもが増える」、この仮説の根拠となった統計をつくったのは、人口学者であり、例えば国立社会保障・人口問題研究所所長 安藤誠などであります。安藤は「現代人口学」(日本評論社 2002年)の中で、「女子労働力率が高い国ほど、婚外子割合の高い国ほど、出生率も高い」、すなわち「女性がリプロダクティブ・ライツをもち、男女共同参画の理念が浸透し、個人主義が徹底している国ほど出生率が高い」ことを示しました。これにより、仕事と育児の「両立支援」などを要求してきた女性運動の推進派が、この流れを追い風として、「男女共同参画の推進」=「少子化対策」というイメージの定着に力を注ぎ、少子化は、「男女共同参画社会の推進」、そして「子育て支援の充実」がなされることによって、解決される問題とされてきました。

本来、「男女共同参画をすすめれば子どもが増える」という仮説に根拠はありません。安藤の「現代人口学」で示されている統計データについては、赤川学が「子どもが減って何が悪いか!」(ちくま新書 筑摩書房 2004年)の中で、データを再度統計分析し、根拠の乏しさを次のように指摘しています。

統計的には多少粗いと思われる点もあります。例えばp.70の表ではβと有意確率を出せばいいのであって相関係数を出すことに意味がない。独立変数のすべてが従属変数のばらつきに影響しています。メカニズムが先験的に仮定できるわけではないのだから、変数選択をしてもよいはずであります。何よりも、自由度調整済み重相関係数の二乗が0.16しかないのだから、p.72の「子ども数を規定しているのは、どういう都市に住んでいるかという生態学的な要因であり、学歴・本人年収・従業形態といった社会経済的要因である」と結論するのは早計であります。

本来少子化は、先進工業化諸国が一様にたどる必然のコースであり、経験的にわかっていることは、生活水準が上がると子どもは減る傾向がある、ということだけです。家族政策や人口政策を実施してもしなくても、隣接諸国のあいだでは出生率は同じ方向に収斂する傾向があることや、子沢山の移民も一世代のうちに(移民先の)ホスト社会の出生率動向に同調する傾向がある、ということがすでに経験的にわかっています。

確かに下図のように、女性の労働力率と合計特殊出生率との相関を見た際、相関係数がr=0.55と中程度の相関が見られることは事実です(※安藤の「現代人口学」のデータとは異なる)。しかし、前述した国ごとの文化の違いや、国民規模の違い(北欧諸国は人口が少ないため、労働人口の確保が重要な政策の1面となっている)など、様々な要因を無視した形で、24カ国という少ない標本数での、中程度の相関を根拠に論理を組み立てることはかなり難しい話です。

本来人口現象はあまりに要因が複雑すぎるため、何が原因かをつきとめることはできません。したがって政策効果も実のところ測定はできないのです。よって極端に言うならば、やってもやらなくても同じ、と言えなくないのです。さらに少子化は、山田が指摘するとおり、生活や豊かさに対する期待水準の向上によって不可避的に生じるから食い止めようがないものであります。

このような意味からも、少子化に対して現在日本で議論されるべきは、「少子化をどのように受け入れていくか」であり、将来に対しての制度設計は子どもが生まれないことを前提に組み立て、少子化を前提とした政策、年金対策を考える必要があります。また、「男女共同参画」は少子化問題と切り離して議論されるべきであって、少子化問題の解決に効果の「ある・なし」に関わらず推進する必要があります。

家族政策の観点から考えて、現在は戦後の家族政策の最大の転換点です。近年の政策動向を見る限り、両立支援という形で男性稼ぎ主モデルに固執しない姿勢が示され、家族の変化に合わせた現実主義的な対応が試みられています。しかしながら、母子家庭など低所得の有子世帯への直接的な支援には多くの課題がある一方で、児童手当について「少子化対策」として効果があるかどうかで議論が行われるなど、親の所得格差や子どもを取り巻く経済状況にあまり目を向けられていません。言い換えると、「将来の子どもの数」には関心が集まっているが、「現在経済的に困窮している子ども」への関心は薄いということになります。この状況が進めば、「親の経済状況」「家族のかたち」によって「子どもの将来」が規定されてしまうような状況、あるいは「貧困の再生産」の問題に直面する可能性があります。

近年、少子化をめぐって児童手当が議論される機会が増えてきました。しかしこの際に注意しなければならないのは、「少子化」の議論と結び付けられることによって、制度本来の意味を見失ってしまうことです。少子化対策に役に立つから給付や支援を行うのではなく、次世代の子どもを社会全体で支えるために支援が行われなければならないはずです。そして、親のライフスタイルや経済状況に関わらず、「子ども自身」は社会的に公平に取り扱われるシステムの構築を目指すべきだと思います。

これまでにも述べてきたように少子化は回避不能な事実です。少子化の根本的な原因が夫婦出生力にはなく、子どもをもつ以前の「晩婚化・未婚化」にあり、この現象は男女の結婚に対する意識の変化(個人主義化など)、価値観の多様化、都市化、パラサイト・シングル、経済的な2極化の進行など、複合的要因の結果であり、もはや止めることはできない流れです。仮に流れを止める、または低減させる方法があったとしても、政府はその領域に立ち入る権利はもちえません。さらに、子どもを産む権利・産まない権利は当然個人の判断にゆだねられています。しかし現在の社会では、少子化対策と称し「産む権利」ばかり強調され、政策として干渉されているのが現実です。少子化対策推進基本方針(1999年)では、「結婚や出産は、当事者の自由な選択に委ねられるべきものであること」と述べられていますが、実感は伴なっていません。

これらのことを考えるにあたり、子どもは公共財か、私的な消費財(贅沢品)か、という論があります。後者の立場をとる赤川学は、「仮に、親が産みたいから産むのだとすれば、子どもは私的な消費財(贅沢品)であるといえる。だとすれば子どもをもつことは、ダイヤモンドなどの嗜好品を買ったり、高級なペットを飼うこととどれほど違いがあるのか。一般に、嗜好品やペットの飼育を政府は援助しないのに、子どもをもつことが支援されるのはなぜなのか。いかに正当化されるのか。」

と述べ、「選択の自由」を強調する。そして労働・結婚・出産等で「してもいいし、しなくてもよい。してもしなくても、何の不利益も受けない。何のサンクション(懲罰・報奨)も被らない」制度設計を提唱しています。前者の立場としては「子育てフリーライダー」論(子どもは自分では産まず・つくらず他人に産んで育ててもらう。そして年をとったら他人が産んで育てたことも等に面倒を見てもらう――“ただ乗り”するライフスタイル)を論じる金子勇があります。金子は「子どもは人類の公共財」とし、「個人の自由のみを優先して、社会的な子育て費用を負担しない人々が増大すれば、少子化はますます進行し、社会システム全体の活力を低下させ、ますます国民の『生活の質』を落とすだけである」、「子育てする男女としない男女を、ともに社会的に平等に扱うことは分野によってはもちろん無意味ではない。しかし『社会全体で支援』という場合には、その原則はむしろ不公平感を増幅させる場合があることにも注意しておきたい。一方で、産んだ親だけが直接的な子育て費用を負担し、他方では全く負担しない人がいて、しかも後者がますます増加して、少子化が促進されてきた。この両者を平等に扱うことは必ずしも公平ではない。」

と、個人の自由だけではなく社会的公平性の重要性を論じています。

個人の選択の自由を重視するか、または社会的公平性を重視するかで、とる立場は変わってくる。しかし、金子の論に立てば、「子育て」は「社会システム全体の活力」をあげる要因であるからこそ支援すべき対象となります。その意味で、仮に子育てをしたとしても、その子どもが成長し、仮に「社会システムの活力」をあげる方向に寄与しない、または寄与が少ない存在となったのならば(例えばニートなど)、その「子育て」は無意味であったととらえることも可能であり、これには大きな問題が残ります。また、国民一人あたり経済成長が維持されればよいのに国民経済全体の成長を求め、さらに年金制度問題は人口増を前提とする賦課方式に無理があるのであり、少子化とは切り離して議論されるべき内容であることも考慮しなければいけません。

金子はさらに、自らは子どもを育てようとしない人にも、子育てに関する負担(費用面)を共有してもらおうと、「子育て基金」の創設を提唱しています。これは、子どもの有無にかかわらず、「子育て基金」を年金保険料に上乗せし、それを子育て世代へ再分配する、というものであります。これに対して赤川は、子育てにかかる費用として、公教育への支出や児童手当の支給、保育サービスなど、すでに社会全体で分担しており、子を産まない人は産んだ人に対して財の再配分(所得移転)を行っている、と述べています。

|トップに戻る|

9.「子育て支援」から「子育ち支援」へ

パラサイト、ひきこもり、ニート、負け犬など最近流行する言葉には、どこか非社会性を帯びたものが多く感じられます。この背景には結婚や就労など、これまで当たり前とされていた社会的行為に関する規範が弱まったことがあります。その結果、結婚が自明のものと思えない人や、働くことの必然性が感じられない人が増え、「非婚社会」「少子化」「フリーター問題」などが社会問題として感じられるようになってきました。

厳密に突き詰めて考えれば、どんな価値観にも根拠はなく、損得を理詰めで考えてしまうと、やはり結婚しないほうがいいという結論になりかねません。ここに少子化対策の難しさがあり、結局、できることといえば、結婚しなければ大変なことになると人々を脅すか、結婚はこんなに素晴らしいと理想論をぶつしかなく、どちらにせよ人々の心を動かすことはできません。実際、独身でも十分快適に過ごせる今の時代に、当座の満足を乗り越えてまで結婚へと進むには、相当なエネルギーが必要となります。何となく一人のまま生きていくこともできる時代であり、男性か女性か少なくとも片方が刷り込みを受けて、結婚に対してよほど強い意志を持たないと難しいのが現実ではないでしょうか。

社会的行為に関する規範が弱まったこと、さらに価値観の多様化が進むにつれて、「子どもの価値」も変わりつつあります。つまり、「子どもが価値あるもの」であり「何ものにもまさる宝」だという価値や、「親の子に対する愛情は疑いようのないもの」であり、「子を愛さない親はいない」という価値観も大きく崩れつつあります。厚生労働省の調査結果を見ると、児童相談所における虐待の相談が著しく増加しているのが分かります。増加の要因として子どもの虐待そのものが増えていることも考えられますが、虐待というものの見方が変わったり、虐待への関心が高まることによって、今まで表に出ることのなかった相談・通告が増えているとも考えられます。したがって、この数字通りに実際に子どもの虐待が増加しているとは限りませんが、近年の都市化や核家族化の進行などによる社会的孤立やそれに伴う育児不安を背景として虐待に関する相談が増えていることは確かです。

児童虐待の原因については様々な要素が考えられます。児童虐待は単一の原因で起こるものではなく、親の生育歴や思想、家庭の状況、児童自身の要因など、多くの要因が複雑に絡まりあったときに発生するものと考えられています。

虐待者側の要因として共通しているのは、虐待をしているという意識の低さであると言えます。自分自身の行為を虐待と認めない者が、全体の64.9%(東京都児童相談センター全国児童相談所所長会「全国児童相談所における家庭内虐待調査結果報告」全児相通巻62号別冊、1997)にのぼるという調査結果があります。また、世代間伝達(幼児期に虐待されて育った者が、成長してから自らの子どもに虐待する現象)が原因となる場合もあります。虐待者が被虐待経験を持つ割合は39.6%とする調査結果がある(不明を除く)。虐待体験により自尊心や基本的信頼感が身につかずに成長するため、虐待を引き起こしやすいのではないかと推測されています。また、自分の親が暴力を用いたことが、育児やしつけの方法として学習され、自分の育児法となる面もあることが指摘されています。これらのことから、虐待者の生育歴が児童虐待を引き起こす原因の1つであるということが言えます。また、親のストレスの蓄積、貧困、親の性格・傾向、育児負担感の増加、親の精神的・身体的問題、代理によるミュンヒハウゼン症候群などの要因も考えられます。

社会的要因として、親の孤立化やフェミニズムの影響も考えられます。

親の孤立化は、

①核家族化が進行したために、身近に育児について相談できる相手がいなくなり、また、以前は育児を手伝ってくれた祖母や祖父と別居しているため、協力を頼めなくなった。その結果、親の育児負担が増え、ストレスを感じるようになったと言える。

②少子化が進んだため、子どもの頃から子育てに身近に接する機会が乏しくなった。おじやおばの家で赤ん坊を抱く機会もなくなり、育児を自然に覚える機会が減り、育児に不安を覚えるようになった。

③情報化時代の進行により、親は氾濫する育児情報に翻弄されるようになった。その結果、子育てに不安や不満を感じる親が増え、ストレスを感じるようになった。

フェミニズムの影響として例えば、

①「母性本能はない」という考え方が広まったために、「子どもをかわいく思えなくても別によい」と感じることが容認された。

②「女性は働くべき」という考えが浸透し、仕事をすることが素晴らしいという思想が普及したが、子どもは仕事の邪魔になる存在である。

③近代特有の理性重視・仕事重視・文化重視(日常蔑視・本能蔑視)という思想が、女性にも広まったために、育児という本能的活動に喜びを見出すことが難しくなり、イライラするようになった。

④高学歴女性の間では、自己実現・社会参加という欲求があるのに、子どもが障壁になってそれができないというもどかしさが人一倍存在する。

このような傾向は児童虐待の発生を容易にする方向に作用しているとも考えられています。

このような虐待の現状を考えてみても、親の子どもに対する価値観は大きく変わりつつあることが実感できます。児童虐待についてはどのような原因・理由があったとしても、子どもの人権を根本的に無視している行動であることは否定できません。このような「子どもの人権」の疎外されている社会でこれ以上子どもを増やしてどうするのだという感さえ感じられます。特に、2004年に大阪府岸和田で起きた、中学3年の長男に対し餓死寸前まで追い込んだ虐待事件を考えると、親の子どもに対する愛情は絶対ではないと感じてしまいます。このような事件を特殊な出来事として捉えることは簡単ですが、すべての社会的現象は連続性を持つ点から考えれば、「特殊」ではなく「程度の高い」問題として捉えることが妥当であり、ここ数年の児童虐待事件を見ればそれは痛感できます。

今現在の子どもを取り巻く環境の中で本当に援助を必要としているのは子ども自身です。核家族化、地域社会での養育力の低下、個人主義化、男女共同参画の推進など、それぞれの是非は別として、子どもに対する養育力が低下しているのは現実です。その意味で、これまでの「少子化対策」、そしてそれに伴う「子育て支援対策」には根本的に大切な視点が抜け落ちており、それは、「子どもの育ち」の視点です。

「少子化」が回避可能な事柄であることを前提に、これまで少子化対策としての「子育て支援」が行われてきました。これは即ち、「少子化対策」が回避不能であると結論付けられれば「子育て支援」は不要となります。しかしこれは明らかに間違いです。さらに「産む権利」や効用ばかりが注目され、子どもが幸せに生まれてくる権利が無視されている現状にも大きな問題があります。

「子育て支援」は本来、「すべての子どもが健康で文化的な生活を営む権利を保障する」という子どもがもつ人権の観点から、このことによってのみ基礎付けられるべきであります。そのような意味で「子育て支援」から、子どもの育ちに力点を置いた「子育ち支援」が必要です。柏木惠子は、「子育て支援」に対して、親やおとなから子どもへの働きかけだけがとかく重視されがちであり、今むしろ必要となる支援は、発達の主体である子ども自身が育つ場となる経験を保障する「子育ち支援」が重要であると述べています。これは従来の子育て支援を完全に否定しているわけではありません。ですが、「子育て支援」は子どもの育ちを支援するための1つの手段であり、それにのみ固執することは誤りであるとはいえます。つまり、「子どもを育てやすい環境」作りを形成するのではなく、「子どもが育ちやすい環境…つまり、子どもの健康で幸福な育ちが保証される環境」作りを促進していくことが必要なのです。

少子化対策についても、子どもの「量」に注目するのではなく、むしろ子どもの数が減るのだから、その「質」(ただしこの「質」は経済的側面での「質」をさすものではありません)を上げていこうとする政策が必要であり、少子化が回避不能な現実であることから、その方が実質的な効果が期待できるはずです。

|トップに戻る|

コメントを投稿するにはログインしてください。